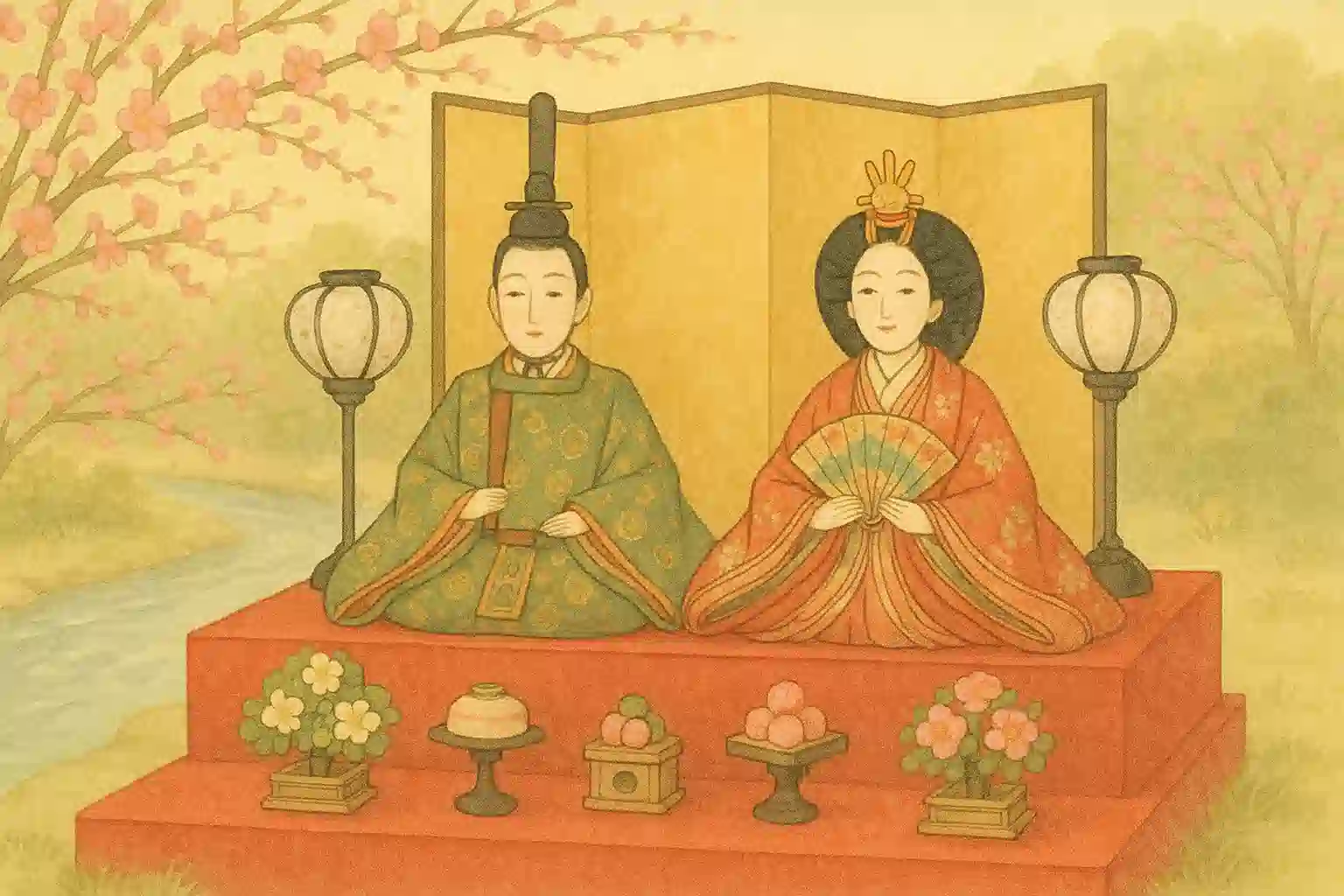

3月3日といえば、女の子の健やかな成長を祝う「ひな祭り」。ちらし寿司やひなあられを囲み、ひな人形を飾る、華やかで楽しい一日ですよね。

でも、この日が五節句のひとつ「上巳の節句」でもあることをご存知ですか?

「そもそも『上巳』ってなんて読むの?」

「ひな祭りと何が違うの?」

そんな疑問を持つ方も多いかもしれません。

この記事では、「上巳の節句」の正しい読み方から、ひな祭りへと繋がる歴史、そして本来の意味まで、わかりやすく解説していきます。

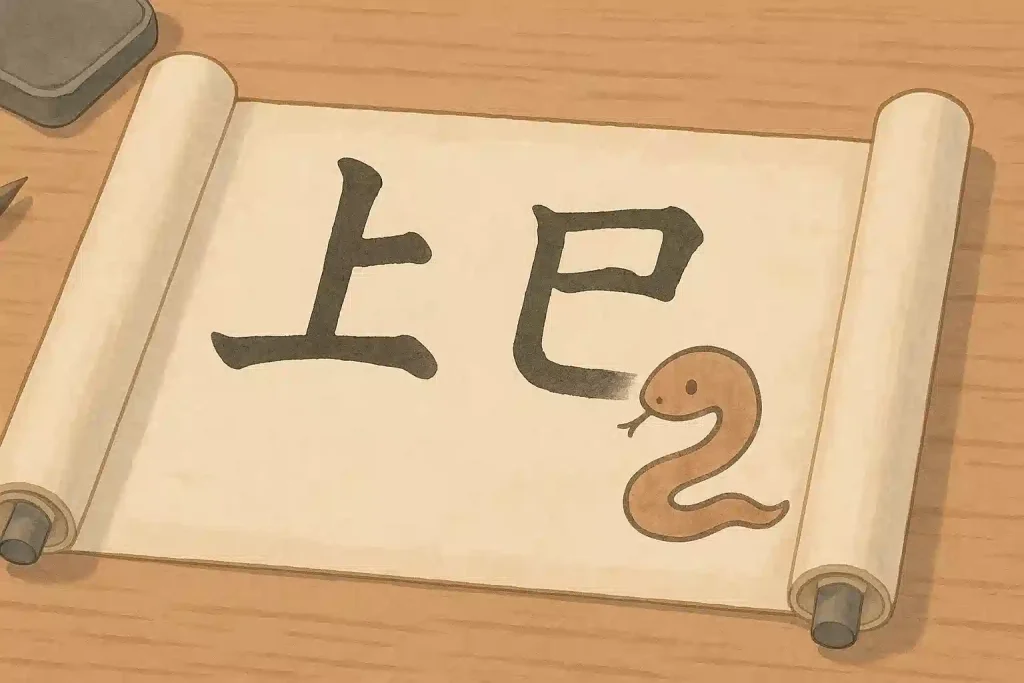

「上巳の節句」の正しい読み方は「じょうし」「じょうみ」の2通り

まず結論からお伝えすると、「上巳の節句」の読み方は2通りあり、どちらも間違いではありません。

- じょうしのせっく

- じょうみのせっく

一般的には「じょうしのせっく」と読まれることが多いですが、「じょうみ」という読み方も古くから使われています。

では、「上巳」という言葉にはどのような意味があるのでしょうか。

もともと「上巳」とは、3月最初の「巳(み)の日」を指す言葉でした。しかし、これでは毎年日付が変わってしまい不便なため、のちに日付が固定され、3月3日を「上巳の節句」と呼ぶようになったのです。

ひな祭りの原型!上巳の節句の本来の意味と風習

現在、3月3日といえば「ひな祭り」ですが、そのルーツは「上巳の節句」にあります。そして、その本来の意味は、現在の華やかなイメージとは少し異なる「厄払い」の行事でした。

え、ひな祭りって厄払いの行事だったんですか?

そうなんです。昔の人々は、季節の変わり目には邪気が入りやすいと考えていて、春を迎えるこの時期に、川や海などの水辺で体の穢れ(けがれ)を清める「禊(みそぎ)」を行っていたんですよ。

やがて、この風習はより簡単な形に変化していきます。

紙や草木で作った簡素な人形(ひとがた)に自分の名前や生年月日を書き、それで体を撫でることで自分の罪や穢れを人形に移します。そして、その人形を川や海に流して厄を払うようになりました。これが、今でも一部の地域に残る「流し雛(ながしびな)」の風習です。

この厄払いのための「人形」が、平安時代の貴族の女の子たちの間で流行していた「ひいな遊び(おままごとのような人形遊び)」と結びつきます。

流して厄を払うための簡素な人形から、飾って楽しむための豪華な人形へ――。これが、現在の「ひな人形」の原型となったのです。

なぜ「桃の節句」と呼ばれるの?

上巳の節句が「桃の節句」と呼ばれるのにも、厄払いと深い関係があります。

旧暦の3月3日頃は、ちょうど桃の花が満開になる季節でした。そして、古代中国では、桃は邪気を払い、不老長寿の力を与える神聖な木「仙木(せんぼく)」と考えられていたのです。

このことから、桃の花を飾ったり、桃花酒(とうかしゅ)を飲んだりして邪気を払う風習が生まれ、いつしか「桃の節句」という美しい呼び名で親しまれるようになりました。

「上巳の節句」の読み方は?【まとめ】

この記事では「上巳の節句」について解説してきました。

「上巳の節句」は、「じょうし」または「じょうみ」と読み、もともとは水辺で身を清め、人形に厄を移して流すことで無病息災を願う厄払いの行事でした。

この風習が、女の子の人形遊びや、邪気を払う桃の力と結びつき、現在の華やかな「ひな祭り(桃の節句)」へと発展していったのです。

ひな人形を飾る際には、ぜひそのルーツである「上巳の節句」に込められた、家族の健康を願う厄払いの意味も思い出してみてくださいね。